Sistema del Famatina

Introduction

The

Famatina Belt (Famatina System sensu Petersen and Leanza, 1953: 319) is

located in the La Rioja and Catamarca Provinces, approximately between 27º and

31º S latitude, in the broken foreland of the south Central Andes, northwest

Argentina (Figs. 1, 2). The Famatina Belt embraces several mountain ranges that

at present separate the northern extent of the Argentinean Precordillera to the

west and the Sierras Pampeanas region to the east. A probably Precambrian

low-grade metamorphic basement covered by early and late Paleozoic and Cenozoic

rocks are exposed in the Famatina Range. The Ordovician rocks of Famatina exceed

3000 m thick and include Late Cambrian to Tremadocian carbonates and

siliciclastic rocks, Arenigian to Llanvirnian? volcano-sedimentary deposits, and

several Early Ordovician arc-related intrusives, allowing to reconstruct a

relatively complex continental margin history.

The presence of Paleozoic rocks in this region has been known since the pioneer work of German geologists in the late nineteenth and early twentieth centuries, most notably Kayser (1876), Brackebush (1891), Penck (1920) and Bodenbender (1916). After a gap with few studies, subsequent work in the late twentieth century provided additional information on the basin’s paleontological content and the stratigraphic relations between the different early Paleozoic units (Turner, 1958, 1960, 1964, 1967; Maisonave, 1973; Levy and Nullo, 1973, 1980; Aceñolaza et al., 1976; Aceñolaza and Durand, 1984; Aceñolaza and Toselli, 1977, 1988).

However, it was not until the nineties that the first detailed sedimentologic, stratigraphic and systematic paleontologic studies were published, following renewed interest in the Famatina Basin (Aceñolaza and Rábano, 1990; Mángano and Buatois, 1990a,b, 1992a,b,c, 1994a,b, 1995, 1996a,b, 1997; Esteban, 1992, 1993, 1994, 1996; Clemens, 1993; Sánchez and Babin, 1993, 1994; Vaccari et al., 1993; Vaccari and Waisfeld, 1994; Albanesi and Vaccari, 1994; Benedetto, 1994, 1998, 2003; Tortello and Esteban, 1995, 1997, 1999; Mángano et al., 1996; Astini and Benedetto, 1996; Toro, 1997, 1999; Toro and Brussa, 1997; Esteban and Gutierrez- Marco, 1997; Esteban and Rigby, 1998; Martino and Astini, 1998; Astini, 1998, 1999a,b, 2001a,b; Albanesi et al., 1999; Esteban et al., 1999; Aceñolaza and Gutierrez-Marco, 2000; Astini and Dávila, 2000, 2002; Sánchez, 2001; Conci et al., 2001; Dávila et al., 2003).

Additionally, the nature of the Ordovician igneous rocks and their geochemistry have been studied by various authors (Toselli et al., 1990, 1993, 1996; Toselli, 1992; Mannheim, 1993a,b; Cisterna and Toselli, 1996; Mannheim and Miller, 1996; Cisterna, 2001), whereas new isotope and geochronological data have been recently published by Pankhurst et al. (1998, 2000) and Rapela et al. (1999, 2001), who addressed the nature and evolution of the igneous suites in the context of the Gondwana active continental margin.

Several

synthesis have also been published in recent years (Aceñolaza et al.,

1996, Mángano and Buatois, 1996b; Saavedra et al., 1998; Esteban et

al., 1999; Astini, 1999b).

Fieldwork in the Famatina Basin is complicated by difficulties in accessing most of the outcrops, rough topography and by the fact that outcrops are commonly disconnected, preventing the establishment of sound stratigraphic relations. Research was undertaken independently in separate regions and as a result different sets of data must be integrated. In this chapter we do so by providing a summary of our present understanding of the depositional and tectonic evolution of the Famatina Basin. Analysis of the basin is of importance toward understanding the tectonic evolution of western Argentina during the early Paleozoic, and toward gathering valuable information on the dynamics of volcanic arc-related depositional systems.

Rocas del Ordovícico temprano en la sierra de Famatina se conocen desde comienzos del Siglo XX cuando Bodenbender mencionó la presencia de esquistos negros con Dictyonema flabelliformis y Staurograptus dichotomus (Bodenbender, 1911). Con posterioridad, durante el estudio del Nevado de Famatina citó esquistos graptolitíferos en el “Peñón negro” y calizas portadoras de trilobites y braquiópodos (Agnostus y Obolus) en el valle del río Volcancito (Bodenbender, 1916). La fauna presente, permitió a Bodenbender asignar estos niveles al “cambriano superior o siluriano inferior” y determinar que las capas con trilobites se encontraban en un nivel estratigráfico más inferior a los estratos con graptolitos.

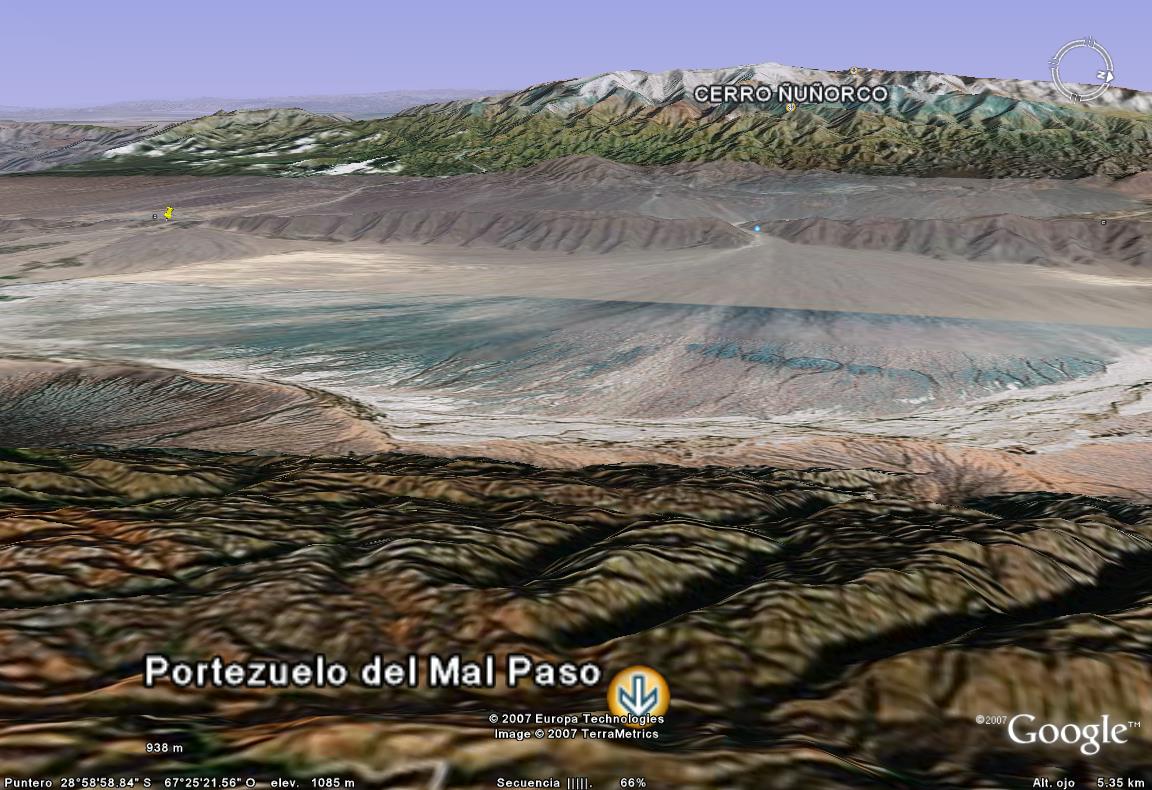

Localización regional del Sistema del Famatina

Localización regional del Sistema del Famatina tomado del mapa geológico de SEGEMAR

Esquema geológico del Sistema del Famatina

Esquema geológico del Sistema del Famatina

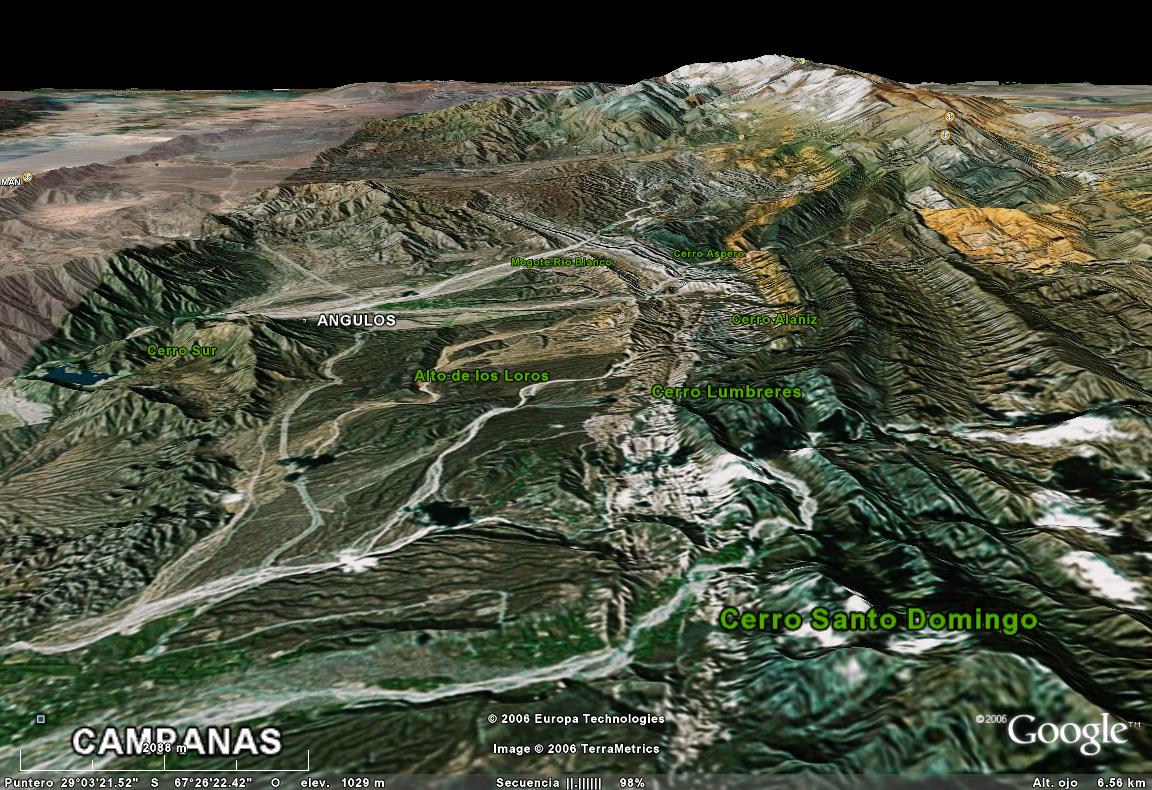

Esquema geológico del sector norte del Sistema del Famatina

Esquema geológico del sector centro-norte del Sistema del Famatina

Esquema geológico del sector centro del Sistema del Famatina

Esquema geológico del sector sur del Sistema del Famatina

Esquema geológico del sector del Valle de Chaschuil, Las Panchadas y Narvaez, Sistema del Famatina

Esquema geológico de la Sierra de Paimán, Sistema del Famatina

Tomado de Collo et al, 2008

Esquema geológico del sector de la Cuesta de Miranda y parte sur del Sistema del Famatina

Zona Río Chaschuil

Zona Negro Overo-Cumbres de Chaschuil

Zona Cadena de Paimán

Estratigrafia de las unidades Famatinianas

Tomado de Collo et al, 2008

The following units represent the lower Paleozoic succession in the Famatina Belt: Volcancito, Suri, Molles, Portezuelo de Las Minitas, La Alumbrera, El Portillo, La Escondida, Chuschín and Las Planchadas Formations.

These units are

bracketed between Late Cambrian to probably Llanvirnian rocks and were grouped

on the basis of different criteria. Turner (1964) included the Suri and Molles

Formations within the Famatina Group. Subsequently, Aceñolaza and Toselli

(1981) proposed the more embracing Cachiyuyo Group to include these two

formations together with the underlying Volcancito and Portezuelo de Las Minitas

Formations, and the overlying Cerro Morado and Las Planchadas Formations.

However, priority principles and recognition of unconformities within the lower

Paleozoic succession supports the use of the more restrictive Famatina Group

(Astini, 1998; Astini and Dávila, 2002; Dávila et al., 2003). The

stratigraphic relationship between the Famatina Group and the underlying

formations awaits further study.

The early Paleozoic volcano-sedimentary succession unconformably overlies folded low-grade metasedimentary rocks of the Negro Peinado Formation (Turner, 1960; Toselli, 1978; De Alba, 1979; Astini, 2001a).

Volcancito Formation (HARRINGTON, EN HARRINGTON Y LEANZA, 1957)

Composed of about 590 m of mudstone and minor interbedded sandstone (Turner, 1964), which has been divided into three members (Esteban, 1998; Esteban et al., 1999). The lower and middle members are exposed in the Volcancito River and Peña Negra area, while the upper member outcrops in the Bordo Atravesado area (Esteban, 1998).

The lower member is 170 m thick and consists of graded and laminated sandy limestone and marl, commonly with cross-bedding and microhummocky cross-stratification, calcareous sandstone and laminated black shale. Major calcareous breccias are well exposed near the base (Astini and Dávila, 2000) and calcareous trilobite-rich coquinas are present throughout the sequence (Esteban, 1998; Astini, 2001a,b).

It ranges in age from the Late Cambrian to the early early Tremadocian (Tortello and Esteban, 1999; Albanesi et al., 1999). This member is interpreted as having been deposited in a shallow-shelf environment; the carbonate-rich strata indicate low-latitude warm waters (Astini, 2001a), representing similar environments than those peripheral to Laurentia (Albanesi et al., 2000). Carbonate breccias suggest coeval instability.

The middle member is at least 260 m thick and is made up mostly of black shale with minor, thin-bedded interbedded massive mudstone (Esteban, 1998). The age of this member is constrained by graptolite biostratigraphy (Esteban and Gutierrez-Marco, 1997; Esteban et al., 1999) between middle to late early Tremadocian. Rhabdinoporids (including Rhabdinopora flabelliformis) and anisograptids are present throughout this interval.

The middle member has been deposited in a relatively deep-water environment with a well-stratified water column throughout which fine-grained settling took place in anoxic bottom conditions (Esteban, 1998). Lack of benthic faunas and trace fossils supports an oxygen-depleted environment.

The Upper Member is 160 m thick and contains massive and laminated mudstone with a few thin intercalations of massive silty sandstone, sandstone with microhummocky crossstratification and silicified tuff (Esteban, 1993, 1998). The trilobite fauna suggests a late late Tremadocian to early Arenigian age (Esteban et al., 1999). Preliminary conodont information seems to support a late late Tremadocian age (Albanesi, personal communication, in Esteban et al., 1999).

This member outcrops in a separate area (Bordo Atravesado) to the south of the Rio Volcancito region. The lack of outcrop continuity and the stratigraphic gap between this member and the middle member of the Volcancito Formation in its type area suggest that the so-called upper member of the Volcancito Formation is best regarded as a separate formation, the Bordo Atravesado Formation (Astini, in press).

This unit represents deposition in an outer-shelf environment and records the onset of Ordovician volcanism (Esteban, 1993, 1998). Similar facies described in the nearby Chuschín region in the western side of the present Famatina Range by Mannheim (1993a) were included in the Chuschín Formation and can be tentatively correlated with the unit exposed in Bordo Atravesado.

A partir de las investigaciones recientes se ha optado por restringir el nombre de Formación Volcancito, a los depósitos aflorantes en el flanco oriental de la sierra de Famatina (región de Río Volcancito-Peña Negra) y dividirlos en dos miembros en base a las características litológicas.

Las sedimentitas epiclásticas y carbonáticas que afloran exclusivamente en el cauce profundo del Río Volcancito, 1500 m aguas abajo del puesto Volcancito, son definidas como el Miembro Filo Azul. En tanto que las pelitas negras gratolitíferas que se le superponen, que afloran tanto en el Río Volcancito como en la Peña Negra del Río Achavil, son definidas como Miembro Peña Negra (Esteban, 1999: Albanesi et al., 2005).

En esta región, la Formación Volcancito se dispone en una faja larga y angosta, de orientación meridiana que se extiende desde la Peña Negra del Río Achavil (en el norte) hasta el filo Azul. Esta faja está representada por asomos aislados ubicados preferentemente en ambas márgenes del Río Volcancito y en el valle superior del Río Achavil. El resto se encuentra cubierto por material de acarreo y morenas cuaternarias de la pampa de la Peña Negra.

En su definición original, no fue caracterizado ningún perfil tipo para la Formación Volcancito, aunque su espesor fue estimado en 350 m. Estudios posteriores han demostrado que los niveles de pelitas negras con graptolitos de Río Volcancito y Peña Negra son complementarios y que la sección de Río Volcancito incluye los niveles más modernos (Gutiérrez-Marco y Esteban, en prensa). Teniendo en cuenta esto, se puede estimar el espesor de la Formación Volcancito, para el área tipo, en aproximadamente 610 m. La Formación Volcancito está en contacto tectónico con la subyacente Formación Negro Peinado, contacto que puede ser observado aguas abajo del Río Volcancito (Toselli, 1975; Esteban, 1999). En cuanto al techo, una discordancia la separa de las sedimentitas neopaleozoicas en el tramo superior del río antes mencionado (Esteban, 1999).

Miembro Filo Azul

El área tipo del Miembro Filo Azul se ubica sobre el flanco oriental de la sierra de Famatina en la región de Río Volcancito. El estratotipo se ha definido sobre la margen izquierda del Río Volcancito, 1500 m aguas abajo del puesto homónimo, donde queda expuesta una sucesión de alrededor de 170 m de espesor (Esteban, 1999; Albanesi et al. 2005)

La base de este miembro se ubica por encima de la falla que separa estas rocas de las metamorfitas de la Formación Negro Peinado. El límite superior se dispone donde los potentes paquetes de lutitas negras lajosas del Miembro Peña Negra, reemplazan a las pelitas y areniscas del Miembro Filo Azul. Si bien este miembro está constituido por afloramientos de distribución relativamente restringida, se han detectado exposiciones a ambos lados del Río Volcancito donde estos depósitos comprenden margas (Facies A) y pelitas (Facies E) generalmente laminadas con areniscas muy finas limosas (Facies B), areniscas carbonáticas medianas a gruesas masivas (Facies C) y areniscas carbonáticas y limolitas con estratificación entrecruzada hummocky (Facies D) interestratificadas.

Estas facies se han reunido en dos asociaciones que representan dos subambientes dentro de un sistema de plataforma. La asociación de facies 1 está integrada por margas finamente laminadas (Facies A) o pelitas masivas y laminadas (Facies E) con intercalaciones delgadas de areniscas muy finas limosas masivas y/o laminadas (Facies B), que corresponden a una plataforma externa. La asociación de facies 2 incluye pelitas masivas y laminadas (Facies E) y delgados bancos de areniscas medianas a gruesas masivas (Facies C) y areniscas y limolitas con estratificación entrecruzada hummocky (Facies D) representando una zona con caracteres transicionales hacia una plataforma interna. La asociación de plataforma externa está constituida principalmente por estratos de grano muy fino son el tramo inferior de la secuencia casi exclusivamente carbonáticos (Facies A), en tanto que en el tramo superior predominan los sedimentos pelíticos epiclásticos (Facies E).

La disposición de las facies en la asociación 1 sugiere que la depositación del material en suspensión, fue interrumpida por depósitos más gruesos de génesis episódica que recuerdan a los originados por corrientes de turbidez inducidas por tormenta. Los depósitos típicos de tormenta están ausentes en esta asociación y los únicos depósitos de génesis episódica corresponden a las areniscas limosas masivas y/o laminadas de la facies B. En el tramo inferior del perfil de Río Volcancito, los depósitos de la plataforma externa muestran un color oscuro reflejo de un ambiente pobre en oxígeno. La falta de una buena oxigenación en el fondo marino es corroborada por la presencia de elementos de la Biofacies de Olénidos, la cual según Fortey (1985) representa un ambiente caracterizado por un bajo contenido de oxígeno. Hacia el techo de la secuencia, estos depósitos cambian a un color verdoso indicando un aumento en el nivel de oxigenación de la cuenca. La asociación de plataforma con caracteres transicionales se encuentra representada principalmente en la parte media del perfil en donde aumenta el contenido de sedimentos de grano más grueso y los niveles pelíticos han quedado reducidos a capas muy delgadas. El rasgo más distintivo de esta asociación es la presencia de bancos arenosos con estratificación entrecruzada hummocky y areniscas medianas a gruesas con fragmentos de braquiópodos y trilobites. En este sector de la plataforma se intercalan los primeros depósitos con caracteres distintivos de tempestitas, aunque la estratificación entrecruzada de muy bajo ángulo, el delgado espesor de los bancos y la ausencia de amalgamación entre capas permite considerar a estos depósitos mayormente distales y ligeramente por encima de la base de olas de tormenta. Asociados a las tempestitas distales, aparecen los primeros depósitos de flujos en masa portadores de abundantes fragmentos fósiles constituyendo bancos de tipo coquinoideos (Facies C).

Miembro Peña Negra

El área y el perfil tipo del Miembro Peña Negra se ubican en la comarca homónima, localizada sobre la margen izquierda del Río Achavil en su tramo superior. El perfil tipo tiene un espesor de 260 m, mientras que en las cercanías de puesto Volcancito se ha medido un espesor de alrededor de 180 m. El límite inferior del Miembro Peña Negra puede observarse en el cauce profundo del Río Volcancito, donde las lutitas negras lajosas apoyan sobre las pelitas y areniscas del tope del Miembro Filo Azul. Por su parte, el límite superior está cubierto por depósitos cuaternarios. Este miembro está representado en su mayoria por lutitas arcillosas gris oscura a negras muy finamente laminadas (Facies A) con fangolitas masivas (Facies B) muy subordinadas, interpretadas como depositadas en un ambiente más profundo (Fig. 1b).

De acuerdo a la asociación graptolítica presente en las lutitas negras se ha considerado que dichos sedimentos se habrían acumulado en el talud superior de un sistema marino abierto (Gutiérrez-Marco y Esteban, en prensa), La asociación de facies muestra una depositación del material fino por decantación y una sedimentación episódica a partir de corrientes de turbidez fangosas, que acumulan depósitos de grano más grueso de manera muy subordinada. La presencia de estas facies por encima de depósitos típicos de plataforma, estaría indicando una profundización de la cuenca, la cual viene acompañada por una disminución en el contenido de oxígeno en la interface agua-sedimento. La deficiencia de oxígeno queda evidenciada por la coloración oscura de las rocas y la preservación de la fina laminación ante la ausencia de fauna bentónica capaz de perturbar el sedimento. De acuerdo al esquema de biofacies relacionadas con el oxígeno de Bottjer y Savrda (1993) y teniendo en cuenta las características de la facies A, se puede considerar a la misma dentro de la biofacies exaeróbica. No obstante, recientemente se ha considerado que la depositación del Miembro Peña Negra coincide con areas de upwelling donde afloran corrientes oceánicas profundas y disaeróbicas, muy ricas en nutrientes (Gutiérrez-Marco y Esteban, en prensa.)

Paleontología y edad de la Formación Volcancito

El perfil tipo del Miembro Filo Azul ha proporcionado en su tramo basal una importante asociación de trilobites agnóstidos y olénidos perteneciente a la Biozona de Parabolina (Neoparabolina) frequens argentina (Harrington y Leanza, 1957). A partir de nuevas colecciones, Tortello y Esteban (1997) asignaron los niveles inferiores de la sección de Río Volcancito al Cámbrico Superior tardío. Por otra parte, el hallazgo hacia el techo de la secuencia del trilobite Jujuyaspis keideli y graptolitos del grupo de Rhabdinopora flabelliformis han permitido asignar dicho tramo al Tremadociano basal (Tortello y Esteban, 1998, 1999).

La presencia de trilobites diagnósticos del Cámbrico cuspidal en el tramo inferior y graptolitos y trilobites característicos del Ordovícico basal en el tramo superior, convierte a la sección del Miembro Filo Azul en un referente bioestratigráfico de importancia regional para la transición Cámbrico- Ordovícico (Tortello y Esteban, 1998, 1999). Una aproximación más precisa de dicho límite ha sido realizada a partir de la fauna de conodontes hallada en la sección de Río Volcancito, en donde se ha podido reconocer una sucesión de cinco biozonas: Cordylodus proavus, C. “intermedius”, C. lindstromi, Iapetognathus y Cordylodus angulatus (Albanesi et al., 1999). El límite ha sido tentativamente ubicado a 85 m de la base del perfil de Río Volcancito coincidente con la primera aparición del conodonte Iapetognathus aengensis (Albanesi et al., 1999, 2000a).

Además de los microfósiles mencionados, Astini (2001) ha descripto para distintos niveles de la sección de Río Volcancito la presencia de algas calcáreas asignadas a los géneros Nuia y Girvanella. Con respecto al Miembro Peña Negra, las lutitas negras son portadoras de una abundante fauna de graptolitos, acompañada solo en unos pocos niveles por restos de esponjas hexactinélidas correspondientes al género Protospongia (Esteban y Rigby, 1998). Entre los graptolitos, las formas dendroideas constituyen el elemento exclusivo, en donde el género Rhabdinopora tiene una importante presencia a veces asociado con anisográptidos. En base a la graptofauna, se asigna el tramo inferior del perfil tipo del Miembro Peña Negra al Tremadociano inferior alto (biozonas de Anisograptus matanensis y Rhabdinopora flabelliformis anglica), mientras que el tramo superior se correlaciona probablemente con la parte basal del Tremadociano superior (Biozona de Adelograptus)(Gutiérrez-Marco y Esteban, 2003; en prensa).

Formación Bordo Atravesado (Esteban, 2002)

Las diferencias litológicas y faunísticas existentes entre las rocas ordovícicas del extremo sur de la sierra de Famatina y las aflorantes en la región de Río Volcancito-Peña Negra, ha permitido separar a estos afloramientos como dos unidades diferentes. En un primer momento, el afloramiento de la quebrada del Portezuelo de La Alumbrera (extremo sur de la sierra de Famatina) fue asignado por Alderete (1968) a la Formación Volcancito, por contener trilobites del Tremadociano inferior.

Esteban (1999) propuso incluir estas rocas como el miembro superior de la Formación Volcancito, para lo cual extendió la edad de esta unidad hasta el Tremadociano superior. Recientemente, se ha separado a los afloramientos de la quebrada del Portezuelo de La Alumbrera como una unidad diferente, ubicada estratigráficamente por encima de la Formación Volcancito (= Formación Bordo Atravesado, Esteban, 2002)

La Formación Bordo Atravesado corresponde a un paquete sedimentario de 160 m de espesor de rocas siliciclásticas de grano fino y color oscuro, que han sido afectadas por metamorfismo de muy bajo grado. Dicha unidad no constituye una faja continua sino por el contrario está caracterizada por lomadas bajas con afloramientos discontinuos, los cuales se encuentran intruidos por numerosos cuerpos porfíricos de composición riolíticos-dacíticos asignados al Ordovícico medio (Toselli et al., 1996). La base de la Formación Bordo Atravesado se encuentra en contacto tectónico con andesitas terciarias (Alderete, 1968) mientras que su techo está separado por una discordancia de las sedimentitas neopaleozoicas del Grupo Paganzo (Esteban, 1989).

La sección tipo de esta unidad ha sido definida en el tramo medio de la quebrada y sobre su margen derecha, donde está expuesta la sección estratigráfica más completa. En el perfil tipo se han reconocido cuatro facies sedimentarias constituídas por limolitas arcillosas masivas o laminadas (Facies A), cuplas arena fina/limo (Facies B), limolitas y areniscas con estratificación entrecruzada hummocky (Facies C) y areniscas limosas masivas (Facies D). Dichas facies han sido reunidas en dos asociaciones que representan dos subambientes dentro de un sistema de mar abierto. La asociación de facies 1 está presente en gran parte del perfil tipo de la Formación Bordo Atravesado y comprende mayormente limolitas arcillosas (Facies A) portadoras de una fauna dominada por trilobites ciclopígidos (Esteban, 1996; Tortello y Esteban 2003a).

Interestratificados a las limolitas están los bancos de areniscas/limolitas (Facies B) y areniscas limosas masivas (Facies D). La distribución de facies sugiere una depositación a partir de la caída de material en suspensión sobre una plataforma relativamente profunda, la cual fue interrumpida por aportes episódicos de material más grueso relacionado a corrientes de turbidez generadas por tormentas y a flujos de deslizamiento gravitatorio. No fue observada en esta asociación la presencia de estructuras físicas que evidencien el retrabajo por parte de las olas. Los datos sedimentológicos y paleontológicos sugieren que la asociación de facies 1 registra depositación en una plataforma externa, por debajo de la base de olas de tormenta. La abundancia en la misma de sedimentos oscuros finamente laminados, así como la presencia de organismos planctónicos (ciclopígidos y filocáridos) asociados a una biota bentónica caracterizada por formas ciegas o casi ciegas, sugieren una depositación en un ambiente marino profundo, deficiente en oxígeno. Sin embargo, la presencia dentro de la facies A de niveles verdosos mostrando una escasa bioturbación (Trichichnus, Gyrophyllites y Tomaculum, Esteban, 2001), podría estar indicando un mejoramiento relativo en las condiciones de oxigenación con respecto al resto de la secuencia.

La asociación de facies 2 incluye limolitas arcillosas masivas o laminadas (Facies A) con bancos delgados de areniscas y limolitas con estratificación entrecruzada hummocky (Facies C). Esta asociación está presente en la parte inferior y superior de la secuencia en donde constituye paquetes de 10 m y de 20 m de potencia respectivamente. El rasgo más distintivo de esta asociación es la presencia de capas con estratificación entrecruzada hummocky que evidencian la acción de tormentas. Teniendo en cuenta el delgado espesor (5 cm) de las capas de tormenta así como la fina litología y la ausencia de amalgamiento de los bancos, se interpreta a estos depósitos como tempestitas distales dentro del área de influencia de las olas. La presencia de pequeñas valvas desarticuladas dentro de la facies C, indicando un origen mecánico de acumulación, es una evidencia más para interpretar a esta facies como producto de una rápida depositación dentro de la plataforma. La asociación de facies 2 estaría indicando la alternancia de períodos de sedimentación normal, con suspensión de material fino, y breves episodios de tormentas en un área de la plataforma ubicada ligeramente por encima de la base de olas tormentas.

Paleontología y edad de la Formación Bordo Atravesado

Los primeros trabajos llevados a cabo en las sedimentitas ordovícicas de la quebrada del Portezuelo de La Alumbrera, mencionan el descubrimiento de escasos trilobites fragmentarios, los cuales fueron referidos al Tremadociano temprano (De Alba 1956; Alderete 1968). En la última década, material paleontológico adicional ha provisto mayor información bioestratigráfica: los registros del género de ciclopígidos Degamella (Esteban 1996) junto con ?Corrugatagnostus (Tortello y Esteban, 1995) y diversos filocáridos (Aceñolaza y Esteban, 1996) han sugerido una edad más joven que el tremadociano temprano para estos afloramientos. La edad de la Formación Bordo Atravesado ha sido precisada mediante el hallazgo de una asociación de conodontes, de baja abundancia y diversidad, cerca de la base del perfil tipo. Esta fauna ha sido asignada a la Biozona de Paltodus deltifer del Tremadociano tardío (Albanesi et al., 2000b). Una edad similar ha sido propuesta por Tortello y Esteban (2003a) ha partir del estudio de una asociación de trilobites obtenida en el tramo superior de la secuencia. En esta última asociación, constituída tanto por formas pelágicas como bentónicas, los ciclopígidos son el elemento dominante y comprenden la biofacies de ciclopígidos más temprana del registro (Tortello y Esteban, 2003a).

Recientemente, se descubrieron en la Formación Bordo Atravesado restos de graptolitos planctónicos (Kiaerograptus spp. y Paradelograptus spp.) asignados a la Zona de Kiaerograptus del Tremadociano tardío (Albanesi et al., 2005) y un graptolito bentónico resedimentado citado como Dictyonema? cf. D. cordillerensis (Gutierréz-Marco y Esteban, en prensa). Marco tectónico y paleogeográfico de las formaciones Volcancito y Bordo Atravesado El significado geotectónico de la Formación Volcancito es un tema mucho más complejo que el de las unidades ordovícicas más jóvenes del Sistema de Famatina, con clara influencia volcánica. Aunque algunos autores interpretan la presencia de un arco volcánico ya en el Ordovícico basal para la región de Famatina (Clemens, 1993; Mannheim, 1993: Benedetto y Astini, 1993 y Astini et al., 1995), las evidencias en favor del mismo no son en principio contundentes. Si bien Pankhurst et al. (1998) confirmaron una actividad magmática tremadociana (SHRIMP data 490 +/- 5Ma) relacionada a una zona de subducción en el margen gondwánico protoandino, estudios posteriores llevados a cabo en las sedimentitas del Ordovícico temprano del Famatina (formaciones Volcancito y Bordo Atravesado) han demostrado que no existen fragmentos máficos o volcánicos en estas rocas (Zimmermann y Esteban, 2002). Por otra parte, la fauna graptolítica hallada en el Miembro Peña Negra de la Formación Volcancito revela que la sedimentación de esta unidad tuvo lugar en un ambiente profundo y oceánico previo a la emersión del arco volcánico que definió la cuenca arenigiana famatiniana (Gutiérrez-Marco y Esteban, en prensa). Además, la presencia de trilobites ciclopígidos en la Formación Bordo Atravesado indican que durante el Tremadociano superior la Cuenca de Famatina representaba una cuenca marina abierta.

De acuerdo a Fortey (1985) y Fortey y Owens (1987), los ciclopígidos están asociados a lugares continentales periféricos con acceso libre a los océanos abiertos (Fortey y Owens, 1987). Desde el punto paleogeográfico, en los últimos años se viene postulando al Famatina como un terreno independiente a Gondwana, acrecionado al margen protoandino antes de la formación y colisión de la Precordillera (Astini et al., 1995, Ramos 1999, 2000). Esta hipótesis ha sido sustentada por datos biogeográficos, en especial la caracterización de asociaciones de conodontes, trilobites y braquiópodos interpretadas como de aguas cálidas a templadas, cuyas afinidades implicarían conexiones con las faunas de Precordillera y Laurentia (Benedetto, 1998), y el reciente hallazgo de algas calcáreas (Nuia y Girvanella) en el Miembro Filo Azul de la Formación Volcancito indicativas de una depositación en aguas cálidas (Astini, 2001). Este último hallazgo ha permitido postular para el Famatina una posición en bajas látitudes, al menos durante el Cámbrico tardío - Tremadociano temprano (Astini, 2001).

Sin embargo, las asociaciones de conodontes del perfil de Río Volcancito (Miembro Filo Azul) no incluyen ninguno de los elementos característicos de la provincia del Continente Medio, propio de aguas cálidas y someras como las cuencas epicratónicas de Laurentia o las facies carbonáticas de la Precordillera (Albanesi et al., 1999). Por el contrario, resultan ser comparables a las de otras localidades contemporáneas de la Cordillera Oriental (formaciones Lampazar y Cardonal) asignadas a los ambientes de “transición” (Transitional Faunal Realm) entre aguas frías y cálidas a lo largo del margen gondwánico (Albanesi et al.1999, 2000a). Así también, la fauna de trilobites del mencionado perfil, asignada a la Biozona de Parabolina (N.) frequens argentina muestra una marcada afinidad con las de la Formación Lampazar en la sierra de Cajas (Cordillera Oriental) indicando un intercambio fluido entre comunidades coetáneas a través del margen gondwánico sudamericano (Tortello y Esteban, 1999, 2003b). Otra evidencia faunística, acerca de la posición de la Cuenca de Famatina en el margen gondwánico para el Ordovícico basal, es la presencia de una genuina biofacies de trilobites ciclopígidos en la Formación Bordo Atravesado (Tortello y Esteban, 2003a). Durante el Ordovícico temprano esta facies fue confinada a altas latitudes en zonas marginales del Gondwana (Fortey y Owens, 1987).

Formación Las Planchadas

Penck (1920) fue el primer investigador que estudió esta unidad y describió sus rocas como felsitas. El nombre formacional se debe a Turner (1967) quien reunió rocas efusivas dacíticas aflorantes en los tramos norte y sur de la ladera occidental de la sierra de Narváez. Maisonave (1973) identificó nuevos afloramientos de la formación y distinguió otras variedades litológicas. En el extremo norte del valle de Chaschuil (al norte de Cazadero Grande), González Díaz (1971 a y b) reconoció a esta unidad como Formación Lampaya asignándola al Paleozoico superior. Cravero (1978) y Hongn et al. (1996) consideraron a estos afloramientos como equivalentes a la Formación Las Planchadas y así es como se presenta en forma preliminar en esta Hoja. No obstante, se deja abierta la discusión, ya que los afloramientos de rocas sedimentario-volcaniclásticas del norte de Cazadero Grande podrían conformar una unidad diferente, probablemente más joven aún que la Formación Las Planchadas definida en Chaschuil. Una síntesis del conocimiento de esta unidad fue realizada por Durand et al. (1994).

La Formación Las Planchadas aflora en el Sistema de Famatina y es reconocida en particular, en el flanco occidental de la sierra de Narváez, en la comarca de Chaschuil y en el campo de la Ojota. También se la encuentra al norte de Cazadero Grande, en el área de los cerros Agua Caliente y Lampallo y en la margen oriental del valle del río de las Peladas.

Esta unidad está compuesta esencialmente por lavas y depósitos piroclásticos de composición ácida a mesosilícica, interestratificados con las sedimentitas de la Formación Suri. Se trata de un volcanismo subácueo, representado por facies lávicas, piroclásticas e hidroclásticas asociadas, cuya composición varía de basaltos a riolitas. Mannheim y Miller (1996) identificaron esta formación como netamente volcánica con pocas intercalaciones sedimentarias.

En la comarca de Chaschuil, más del 75 % de esta unidad son piroclastitas ácidas (tobas, ignimbritas y flujos piroclásticos). Raras veces aparecen lavas almohadilladas basálticas y tobas básicas. Las lavas andesíticas y riolíticas alcanzan espesores de hasta 20 m y presentan un carácter sinsedimentario. Cisterna y Toselli (1996) señalaron la existencia de reducidos niveles de pelitas ricas en materia orgánica, con presencia de pirita, graptolitos y de niveles de chert blanco. En las inmediaciones del puesto Chaschuil, describieron brechas piroclásticas tobas de lapilli, de color verde oscuro, y coladas lávicas de hasta 1 m de espesor de andesitas, dacitas, basaltos y riolitas.

Los afloramientos del extremo norte del valle de Chaschuil están compuestos predominantemente por lavas dacíticas, de color gris oscuro, verde oscuro y rojizo, que forman una serie de cerros alineados de rumbo N-S. Las vulcanitas son compactas, de gran tenacidad, con elevada proporción de sílice y muestran coloraciones muy variadas. En la columna estratigráfica se observaron aglomerados y conglomerados y niveles de pelitas y calizas, al parecer alóctonos, que constituyen bancos olistolíticos intercalados en la secuencia. El conjunto presenta inclinaciones con valores entre 20° y 30° al oeste. La estratificación de este complejo está bien marcada pero es muy difícil establecer la secuencia de depositación. Hacia la base predominan las brechas y coladas dacíticas, en cambio hacia el techo abundan las lavas de composición riolítica. Se reconocieron riolitas con efectos cataclásticos que, al microscopio, exhiben una textura porfírica, con fenocristales fragmentados con deformación interna, inmersos en pasta microcristalina con fluidalidad. Los fenocristales están compuestos por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y hornblenda.

En la localidad de Vega del Rincón, al norte de Cazadero Grande, esta unidad se apoya en discordancia angular sobre el basamento metamórfico de la Formación Laguna Amarga (Rubiolo et al., 1999). La secuencia está atravesada por filones capa de riolitas del Carbonífero inferior y está cubierta en discordancia angular por depósitos siliciclásticos neopaleozoicos.

En el perfil de la margen oriental de la depresión

de los Pelados se observó una sección de aproximadamente

400 m de espesor compuesta por lavas riolítico-

dacíticas, brechas volcánicas, conglomerados,

areniscas, areniscas volcaniclásticas e intercalaciones

menores de pelitas.

Las riolitas y dacitas constituyen mantos cuyas

potencias varían entre 1 y 60 metros. El espeso nivel

lávico de la parte superior del perfil relevado está

cortado por brechas intrusivas, quizá asociadas a

conductos.

Los conglomerados siguen generalmente a los

mantos lávicos más espesos. Tienen rodados de lava

y de una roca granuda con mayor grado de cristalización,

quizá proveniente de intrusivos subvolcánicos.

Los conglomerados son medianos a finos,

con una matriz arenosa y cemento silíceo. Los espesores

varían entre pocos centímetros y 20 metros. Las areniscas y areniscas volcaniclásticas son

cuarzosas, de grano mediano a grueso, macizas. Se

caracterizan por sus coloraciones claras. Poseen

intercalaciones delgadas de lava y de niveles de chert

gris oscuro de pocos centímetros de potencia.

Brechas volcánicas y conglomerados finos forman

paquetes de hasta 40 m de potencia en la parte

superior de la secuencia analizada.

Una fuerte alteración silícea acompañada de

metales afectó a este conjunto (Hongn et al., 1996)

y le confieren a esta unidad interés desde el punto

de vista de la exploración minera.

El espesor aflorante puede llegar a los 600 metros.

Pocos kilómetros hacia el sur, Mpodozis et al. (1997) describieron volcanitas que asignaron a la Formación Las Planchadas, que están apoyadas en discordancia sobre ortogneises del basamento. Sobre la Formación las Planchadas se apoyan las sedimentitas rojas neopaleozoicas al naciente de la vega de San Francisco y al SSE del cerro Famabalasto. Esta unidad está intruida y cubierta por magmatitas cenozoicas.

Geoquímica, marco geodinámico y ambiente de sedimentación

Toselli et al. (1990) utilizaron el diagrama TAS (%Na2O + K2O vs %SiO2) de Le Maitre (1989), para lograr una clasificación geoquímica de las rocas. Dicho diagrama ilustra composiciones que se corresponden con la clasificación modal de las rocas. A pesar de esto, los mismos autores expresaron sus dudas acerca de la representatividad de las rocas que ahora se observan respecto a la composición química primitiva, dado el grado de alteración que las mismas presentan, posiblemente de origen hidrotermal, ya que existen evidencias para postular la erupción subacuática del magma.

Esta alteración hidrotermal o metamorfismo de muy bajo grado, señalado por la presencia de pumpellita-prehnita en basaltos y rocas piroclásticas, habría sido suficiente para generar cambios químicos significativos. Por esto, los autores recurrieron a la clasificación basada exclusivamente en elementos inmóviles de Winchester y Floyd (1977), que utiliza un parámetro sensible a la diferenciación (Zr/TiO2) y otro a la alcalinidad (Nb/Y). Los valores correspondientes a las muestras de la Formación Las Planchadas se concentran en el límite entre rocas alcalinas y subalcalinas, oscilando en composición desde los campos basálticos a los de riolita y riodacita, lo que es coherente con las descripciones realizadas.

Los diagramas discriminatorios del ambiente tectónico basados en el plutonismo granítico (Pearce et al., 1984) pueden aplicarse a sus equivalentes volcánicos (rocas con más de 5% de cuarzo) como es el caso de los términos mesosilícicos y ácidos de esta unidad, dado que el magma prácticamente no sufre contaminación de los elementos implicados. Tanto Toselli et al. (1990) como Mannheim (1993) hacen uso de estos diagramas, donde las volcanitas intermedias a ácidas de esta formación muestran características geoquímicas de un arco magmático en situación compresiva, con clara tendencia sincolisional. Los basaltos de esta formación presentan enriquecimientos en LIL (large ion litophile elements, S hasta Th), tierras raras livianas (Ce y Sm) y P, típicos para rocas básicas de arco, según Mannheim (1993). El mismo autor señala que este enriquecimiento respecto al MORB representa el aporte efectuado en forma de fluidos hidratados por fusión parcial de la placa subductada hacia las lherzolitas del manto.

Hecho el planteo precedente, cabe preguntarse hasta que punto las rocas intermedias a ácidas calcoalcalinas se encuentran relacionadas con los basaltos de arco oceánico generados por fusión parcial de peridotitas mantélicas con aporte de una componente derivada de la placa subductada. Con este objetivo, Mannheim (1993) utilizó un diagrama tipo MPR (molecular proportion ratio) tomado de Pearce (1968) para identificación de rocas cogenéticas. La diferente pendiente de las curvas de las rocas básicas y félsicas obtenidas al plotear los valores en el diagrama (SiO2/Hf vs 1/Hf) refleja la evolución independiente de ambos miembros terminales de la asociación magmática.

Las volcanitas de la Formación Las Planchadas se habrían generado en un contexto de arco volcánico interno o activo, el cual se habría desarrollado sobre un bloque siálico desprendido del borde occidental del paleomargen de Gondwana y desplazado hacia el oeste, dentro de un contexto de “cuenca marginal ensiálica” (Saavedra et al., 1998) o cuenca de retroarco ss. El ascenso de magmas básicos generados a partir de una fuente mantélica causó anatexis de las rocas de caja metamórficas, dando lugar a la suite intermedia a ácida de características calcoalcalinas heredadas. Las rocas sedimentarias habrían sido depositadas en un ambiente marino litoral, concomitantemente con el volcanismo.

La ubicación estratigráfica de esta formación ha sido discutida por diferentes autores. Turner (1967) la consideró posterior a la Formación Suri. Por el contrario, Maisonave (1973) la situó por debajo de aquella unidad. Actualmente se tiende a estimar que los productos del episodio volcánico están intercalados en los niveles superiores de la Formación Suri (Aceñolaza y Toselli, 1981), o bien que ambos conjuntos litológicos pertenecen a un mismo ciclo volcanosedimentario de edad ordovícica inferior (Cisterna, 1994). El carácter calcoalcalino del volcanismo de la Formación Las Planchadas lleva a ubicarla como equivalente efusivo del Granitoide Narváez. Ambas unidades corresponderían a un arco volcánico (Toselli et al., 1990, 1993; Mannheim, 1993; Cisterna, 1994; Cisterna y Toselli, 1996).

Edad En la parte sur del valle de Chaschuil, las volcanitas de la Formación Las Planchadas son parcialmente sincrónicas con la sedimentación volcaniclástica de la Formación Suri de edad arenigiana a llanvirniana inferior (Durand et al., 1994; Cisterna, 2001). De acuerdo con Seggiaro et al. (2000), la base de la unidad podría llegar al Tremadociano.

Volcanitas Cerro Tocino

Astini (1999) propuso la denominación de Volcanitas Cerro Tocino para agrupar a las rocas situadas en la base de la sucesión eopaleozoica que aflora en el anticlinal desarrollado en las nacientes del río Chaschuil. Con anterioridad, las mismas habían sido incluidas por Turner (1964) dentro de la Formación Suri. La unidad se compone de volcanitas félsicas a intermedias (riolitas y andesitas) y subyace a una sucesión de pelitas negras graptolíticas, asignadas a la Formación Suri. El contacto puede observarse en el flanco occidental de la estructura anticlinal del cerro Tocino, sobre la vertiente que desciende al potrero del puesto Las Torrecitas y finalmente hasta el río Chaschuil. Su base no se encuentra expuesta. La información es muy escasa.

Formación Portezuelo de las Minitas

Antecedentes

Esta unidad fue mapeada por Lavandaio (1971) durante la realización del Mosaico 40D del Mapa Geológico Económico de la provincia de La Rioja. El estudio de los fósiles recolectados durante estos trabajos permitió asignar a estos afloramientos una edad distinta al resto de la secuencia ordovícica. A partir de esta información, Lavandaio (1973) propuso formalmente el nombre de Portezuelo de las Minitas para esta secuencia.

Distribución areal

Esta unidad aflora en el faldeo occidental de los Nevados del Famatima, aproximadamente a los 29º de latitud sur, conformando una franja norte sur limitada por fallas. En el ámbito de Tinogasta, sus reducidos asomos integran el cerro Plomo y una faja ubicada al naciente del mismo. Inmediatamente al sur, aflora en la cuchilla Negra, el filo de Las Minitas y forma la caja de los granitos que afloran en el cerro Tolar.

Litología y estructura

Según Lavandaio (1973), la unidad estaría representada por una secuencia psamítico-psefítica con intercalaciones de rocas volcánicas mesosilícicas a básicas y menor cantidad de lutitas y rocas silíceas de difícil clasificación. Son rocas sedimentarias de origen marino que en algunos sectores poseen un leve metamorfismo regional y de contacto, este último expuesto mediante cornubianitas como aureolas de las intrusiones graníticas. El color general de la unidad es verde a gris oscuro. La estratificación está bien definida y es continua, solo localmente enmascarada por sobreimposición de estructuras secundarias (metamórficas). Presenta un rumbo general submeridiano, en algunos sectores dispuesta homoclinalmente y en otros fuertemente plegada, con inclinaciones siempre superiores a los 50º, en muchos casos subverticales.

En el sector centro oriental del filo de las Minitas, Lavandaio (1973) describió conglomerados potentes (200 m) y muy compactos, de color pardo morado oscuro. Se intercalan subgrauvacas de color gris oscuro, compactas, estratificadas en bancos de hasta 1 metro. En el extremo occidental del filo antes citado afloran limolitas oscuras finamente estratificadas, con intercalaciones de espesor variable de volcanitas verde oscuras de composición andesítica. Estas últimas llegan a los 200 m de espesor en la parte central del filo y en la margen izquierda del río Guanacas Gordas. En el cerro Plomo asoman conglomerados brechosos muy silicificados con intercalaciones de subgrauvacas grises. Acompañan a estas litologías, rocas silíceas de difícil clasificación. En los cursos superiores de los ríos Tolar y Barrancas Blancas, la unidad está representada por lutitas de tono castaño pardo a morados con intercalaciones de arcosas blanco grisáceas.

Espesor

Esta unidad alcanza en la zona del cerro Tolar cuchilla Negra, más precisamente a la altura de la quebrada de Las Ollas, un espesor de unos 1500 m (Lavandaio, 1973).

Paleontología

Lavandaio (1973) recolectó material fosilífero en limolitas oscuras finamente estratificadas aflorantes en el portezuelo de las Minitas, el mismo fue estudiado por Aceñolaza quien determinó: Tetragraptus cf. T. Aproximatus Nicholson Didymograptus cf. T. Hirundo Salter Didymograptus cf. T. v-deflexus Harris cf. Dichograptus sp.

Relaciones estratigráficas

Los límites de la unidad son tectónicos; actúa, además, como roca de caja de los granitoides de la Formación Ñuñorco. It may be coeval with the lower part of the Suri Formation.

Edad y correlaciones

La fauna graptolítica del portezuelo de las Minitas, caracterizada por Aceñolaza, es propia del Arenigiano (Tetragraptus approximatus). Una fauna similar fue recolectada al oeste de Tinogasta, en la Formación La Alumbrera citada por Aceñolaza y Toselli (1981), considerándose por lo tanto correlacionables a ambas unidades. También la Formación La Alumbrera posee intercalaciones riolítico-andesíticas en el perfil de Las Angosturas.

La Alumbrera Formation

The La Alumbrera Formation is approximately 120 m thick and consists of evenly laminated pyrite-rich black shale with scarce thin interbedded silicified sandstone (Toro, 1997). In its upper half it yields a graptolite association from the Tetragraptus phyllograptoides and T. akzharensis Zones (Toro, 1999). However, abundant clonograptids and possible adelograptids occur in its lower interval (Toro, personal communication, 2002), suggesting a stratigraphic position below the lowest beds of the Suri Formation.

The Tremadocian-Arenigian boundary is

probably present within this interval. The thin interbedded silicified

sandstones are possibly tuffs, suggesting a tentative correlation with the unit

exposed at Bordo Atravesado. Its stratigraphic position below Baltograptus

deflexus may also support a correlation with the volcanics located at the

base of the Suri Formation in central and northern Famatina. The La Alumbrera

Formation has been traced into the northern area by Aceñolaza (1978). Although

both La Alumbrera and Portezuelo de las Minitas Formations have been poorly

studied from a sedimentological viewpoint, their paleontological record seems to

indicate a fairly continuous record through the latest Tremadocian to the early

Arenigian. Both units most likely represent deposition in a deepwater setting

according to their graptolite-rich faunal content.

Formación Suri

Antecedentes

Brackebusch (1891) ya consideró a esta secuencia como eopaleozoica. Más tarde, Penck (1920) destacó la presencia de niveles fosilíferos en ella. Sin embargo, fueron Harrington y Leanza (1957) los que utilizaron por primera vez el nombre de Formación Suri para definir los afloramientos llanvirnianos del río Cachiyuyo en el Famatina (provincia de La estas sedimentitas ordovícicas en la sierra de Famatina y luego en la zona de Chaschuil (Turner, 1967). Por su parte, Maisonave (1973) también denominó de esta manera a la secuencia que aflora en la zona de Chaschuil y en el extremo septentrional del Sistema de Famatina (Maisonave, 1979), Mángano and Buatois (1990a, 1992a, 1994a, b, 1996a,b, 1997); Astini, (1998), Astini and Dávila, (2002).

The Suri Formation, lower unit of the Famatina Group, includes approximately 1300 m of interbedded volcaniclastic and volcanic rocks (Mángano and Buatois, 1994a; Astini, 1998). In the Chaschuil area, the base of the Suri Formation is represented by a strongly altered andesite (Mángano and Buatois, 1997); in Sierra de Famatina this formation also occurs above volcanic rocks, referred to as the Cerro Tocino Volcanics (Astini, 1998; Astini and Dávila, 2002).

Distribución areal

La Formación Suri aflora en distintos sectores del Sistema de Famatina, en ambos flancos de la sierra homónima y hacia el norte, fuera de la region de Tinogasta, en la ladera occidental de la sierra de Narváez.

Los afloramientos más septentrionales corresponden al cerro Negro de Rodríguez; hacia el sur, asomos desconectados de los anteriores constituyen el extremo septentrional de la sierra de Famatina, ambos afloramientos fueron descriptos por Maisonave (1979). Hacia el sur aflora en forma discontinua en fajas meridionales a ambos lados de la sierra de Famatina (Turner, 1964).

En este último sector hay cuatro afloramientos, el más septentrional se halla en la pendiente occidental del cerro El Pintado desde donde se continúa hacia el sur hasta cerca de Agua Colorada (Morro Negro). El segundo se encuentra en ambas márgenes del arroyo Cachiyuyo entre el cerro Morado y el puesto Casa Barranca. Sobre la ladera oriental de la alta cumbre, desde Ciénaga Chica hasta el Salto Negro, se ubica el tercer afloramiento y en el pie occidental de los Nevados el último.

Litología

Turner (1964) caracterizó a esta formación como integrada por areniscas silicificadas, lutitas verdes y limolitas, con intercalaciones delgadas de margas y tobas. Por su parte Maisonave (1979), en la zona de Cerros Cuminchango, describió a la unidad como formada por psamitas, pelitas, leptometamorfitas y metamorfitas de contacto. Para el área de Chaschuil, Aceñolaza y Toselli (1977) reseñaron a la secuencia sedimentaria que compone la unidad como pelitas verdosas y gris verdosas, con intercalaciones de grauvacas, tobas y bancos de ftanitas. Se cita a esta última área porque en ella fueron realizados estudios de detalle por Mangano y Buatois (1994). Estas investigaciones aportaron un esquema litoestratigráfico que puede servir de referencia para analizar los afloramientos de la Formación Suri más al sur, en la sierra de Famatina.

Como resultado de ellos, la Formación Suri ha sido dividida en tres miembros estratigráficos: Vuelta de Las Tolas, Loma del Kilómetro y Punta Pétrea. El Miembro Vuelta de las Tolas está compuesto por fangolitas y limolitas localmente intercaladas con brechas y conglomerados volcánicos. Al Miembro Loma del Kilómetro lo integran pelitas lajosas, areniscas y coquinas. El Miembro Punta Pétrea está representado por brechas, areniscas y tobas.

Es importante señalar aquí, que la presencia de rocas volcánicas intercaladas en la secuencia sugiere la existencia de un volcanismo concomitante con la sedimentación. Esta actividad magmática vinculada a la sedimentación ordovícica fue discutida por numerosos autores: Turner (1964, 1967), Aceñolaza y Toselli (1981, 1984, 1986), Toselli et al. (1987, 1990), Toselli (1992), Cisterna (1992) y Mannheim (1993).

En este último trabajo se divide al volcanismo eopaleozoico del Sistema de Famatina en dos fases principales: una, representada por un volcanismo sinsedimentario con predominio de términos felsíticos piroclásticos (Tremadociano-Llanvirniano) y la otra, por un volcanismo discordante sin y post plutónico que atraviesa los granitoides y la sucesión volcano-sedimentaria. Ambos volcanismos se caracterizan por su bimodalidad, los términos ácidos integran intrusivos (pórfidos y diques dacíticos y riodacíticos) y piroclastitas (ignimbritas y piroclastitas de la sierra de Las Planchadas).

Los términos de composición predominantemente intermedia están representados por andesitas y basandesitas, presentes en el Miembro Vuelta de Las Tolas y en el Miembro Punta Pétrea en el área de Chaschuil.

A continuación se citarán las características litológicas de los principales afloramientos de la unidad en el sector de Tinogasta, de acuerdo con las descripciones originales de Maisonave (1979) para el sector norte y de Turner (1964) para el sur.

Conviene aclarar aquí, que el magmatismo vinculado a la sedimentación ordovícica ha quedado principalmente incluido en las formaciones Morado y Las Planchadas. El asomo septentrional más importante de la unidad constituye las cumbres y laderas elevadas del cerro Negro de Rodríguez y Las Planchadas, donde afloran lutitas negras, arcilitas grisáceas y metacuarcitas blanco-amarillentas, con rumbos aproximados N 60º-70º E e inclinaciones de aproximadamente 70º al noroeste. Maisonave (1979) mencionó sectores con transformación leptometamórfica y con procesos de cornubianitización en los bordes de los contactos con la Formación Ñuñorco.

Al sur de Las Planchadas, las cornubianitas de Suri presentan un enriquecimiento feldespático manifiesto por la existencia de porfiroblastos. En dirección sur el siguiente afloramiento de gran extensión se localiza en el tramo septentrional del núcleo de la sierra de Famatina, desde el Morro de Las Planchadas hacia el norte. En el flanco oriental afloran bancos de grauvacas verde oscuras de hasta 20 m de potencia que pasan hacia arriba a limolitas pardo rojizas que intercalan bancos cuarcíticos de grano fino, de coloración blanquecino amarillenta.

En las vertientes norte y occidental las sedimentitas de rumbo aproximado N 40º E e inclinación de unos 40º al noroeste, tienen efectos leptometamórficos más remarcados y también es mayor la cornubianitización en los contactos. Turner (1964) distinguió dentro del área de Vinchina dos afloramientos principales. El primero corresponde al cerro Pintado y Agua Colorada (Morro Negro) y está integrado hacia la base por lutitas de color negro y gris azulado con intercalaciones de lutitas muy duras, de color gris verdoso, fosilíferas.

Hacia arriba se intercala una caliza gris azulada de grano fino y luego una toba afanítica, de color verde oscuro a violáceo, en bancos de 30-50 cm de espesor, con impresiones o moldes de braquiópodos. Ya Stelzner (1885) había interpretado a estas intercalaciones como resultantes de erupciones submarinas, contemporáneas con la sedimentación.

El segundo afloramiento, donde la unidad adquiere su desarrollo máximo, es aquel ubicado entre el cerro El Morado, El Crestón, cerro El Pelado, puesto de Las Torrecitas, puesto del Molle, cerro Negro y Casa de Piedra. Ésta es a la vez la zona más fosilífera y de mejores exposiciones, sobre todo a lo largo de arroyo Saladillo Chico. En la parte alta de este perfil afloran lutitas de color verde oliva a verde oscuro y escasas intercalaciones de areniscas duras. Estos bancos, muy fosilíferos, aportaron ejemplares de trilobites, braquiópodos, pelecípodos y graptolitos. Aguas abajo aparecen lutitas de color azul oscuro que también asoman en el Saladillo Grande y puesto de La Alumbrera.

Continuando sobre el Saladillo Chico, cerca del puesto homónimo, hay lutitas verde oliva con capitas y nódulos de cono en cono margosos, de tonos azul morado, e intercalaciones de areniscas verdosas. Hay, además, fajas irregulares de margas de color verde oscuro a pardo claro, estas últimas intercalaciones se observan bien en el portezuelo de La Alumbrera. El complejo hasta aquí descripto en la quebrada del Saladillo Chico, constituye también las laderas del cerro Suri. Continuando aún aguas abajo afloran lutitas pizarrosas azules, sin fósiles, y en la confluencia del Saladillo Chico con el arroyo Cachiyuyo, asoman lutitas verde oscuras y sedimentitas areno arcillosas con abundantes braquiópodos.

Medio sedimentario

La discusión de aspectos estratigráficos y paleoambientales de la Formación Suri fue llevada a cabo por Mangano y Buatois (1992a, b, c; 1994, 1996) para la región del río Chaschuil. Según estos autores, la unidad exhibe una amplia gama de ambientes y subambientes de sedimentación, representando una megasecuencia regresiva, integrada de base a techo por depósitos de talud, plataforma y abanico volcaniclástico.

El Miembro Vuelta de Las Tolas representaría a la sedimentación en un ambiente de talud adyacente a un arco volcánico (Mangano y Buatois, 1990, 1992a). El talud a que hacen referencia estos autores sería de margen activo formado en escarpas de falla.

El Miembro Loma del Kilómetro, según los mismos autores, se habría depositado en un ambiente de plataforma adyacente a centros volcánicos, que registró procesos episódicos relacionados con el volcanismo y la acción de tormentas, sobreimpuestos a la sedimentación normal.

El Miembro Punta Pétrea se correspondería con el pie de un abanico deltaico que habría progradado sobre la plataforma, dominado por corrientes de turbidez de alta densidad y flujos de detritos resultantes de la removilización del material volcánico.

Espesor Turner (1964) estimó un espesor para esta unidad de aproximadamente 500 m en la zona de Vinchina, potencia que mantuvo al describir el área de Chaschuil (Turner, 1967). Por su parte Maisonave (1979), en la zona de Cerros Cuminchango, calculó una potencia probable que oscilaría entre 500 y 800 metros. Según los estudios de Mangano y Buatois (1994), en las adyacencias del río Chaschuil la unidad alcanzaría un espesor superior a los 750 metros.

Paleontología

Turner (1964) citó once localidades fosilíferas dentro de la zona de Vinchina, donde la fauna encontrada, según las determinaciones de Harrington y Leanza (1957), está constituida por: Lonchodomas suriensis Harr. et Leanza Famatinolithus noticus Harr. et Leanza Pliomeratmetophrys Harr. et Leanza Asaphopsis intermedia Harr. et Leanza Hoekaspis megacantha (Leanza) Ogygitella australis Harr. et Leanza

Este conjunto fosilífero indica una edad llanvirniana inferior. Maisonave (1979) destacó que en la zona de Cerros Cuminchango, más precisamente en la quebrada de La Alumbrera, Aceñolaza (comunicación verbal) recolectó y estudió una importante fauna graptolítica que contiene Tetragraptus aproximatus. Si bien Maisonave (1979) mantuvo la edad llanvirniana para la Formación Suri, mencionó que el hallazgo de Aceñolaza podría indicar una edad arenigiana inferior. Gran cantidad de investigaciones paleontológicas sobre esta unidad fueron realizadas en la zona de Chaschuil, fundamentalmente sobre material proveniente del Miembro Loma del Kilómetro (Harrington y Leanza, 1957; Aceñolaza y Toselli, 1977; Vaccari et al., 1993; Sánchez y Babin, 1992, 1993, 1994; Vaccari y Waisfeld, 1994; Benedetto, 1994; Albanesi y Vaccari, 1994).

Harrington y Leanza (1957), por el estudio de los trilobites asignaron la unidad al Llanvirniano medio (Zona de Hoekaspis megacantha), edad mantenida en los trabajos posteriores de Turner (1967) y Maisonave (1973).

Aceñolaza y Toselli (1977) fueron los primeros en proponer una edad arenigiana por la asociación de Hoekaspis megacantha (=Merlinia megacantha) y Proetiella tellecheai (Annamitella longulosa), como así también por la fauna de nautiloideos ortocónicos. Aceñolaza y Rabano (1990), debido a una revisión de la trilobitofauna del río Cachiyuyo, sugirieron nuevamente una edad llanvirniana para la Formación Suri.

Vaccari y Waisfeld (1994) trabajando sobre trilobites del Miembro Loma del Kilómetro (área de Chaschuil), distinguieron dos asociaciones. La inferior integrada por Merlinia zupaya, Carolinites genacinaca, Oopsites sp., Ampyx tinogastaensis, indicaría una edad arenigiana media. La superior, caracterizada por Annamitella longulosa, Neseuretus chaschuilensis y Merlinia megacantha, es asignada (por similitudes morfológicas con la fauna de Gales) al Arenigiano. Albanesi y Vaccari (1994) otorgaron una edad arenigiana media a los niveles superiores del Miembro Loma del Kilómetro, por la presencia de conodontes correspondientes a la zona de Baltoniodus navis.

La fauna de braquiópodos estudiada por Benedetto (1994) para esta localidad contiene Monorthis aff. M. menapiae (la última restringida al Arenigiano temprano de Gales) e Incorthis (género sólo conocido del Arenigiano). Los bivalvos del género Redonia, de distribución arenigiana, fueron investigados por Sánchez y Babin (1992, 1993), quienes destacaron que Redonia presenta mejor distribución en el Llanvirniano y Llandeiliano de Europa y norte de África (Babin y Gutiérrez Marco, 1991).

Relaciones estratigráficas

Si bien la base de la Formación Suri no ha podido ser observada porque está siempre en relación de falla, su techo muestra un contacto concordante con la suprayacente Formación Molles (Turner, 1964).

Edad y correlación

La abundante fauna presente en la unidad revela una edad arenigiana, para el Miembro Loma del Kilómetro, en la zona de Chaschuil (Mangano y Buatois, 1994). Los mismos autores indicaron que el Miembro Punta Pétrea tendría una edad presumiblemente no inferior a Llanvirniano temprano. Por otro lado para la fauna del río Cachiyuyo, Aceñolaza y Rabano (1990), sugirieron una edad llanvirniana. Mientras no se realicen estudios de detalle, como los llevados a cabo en Chaschuil para la zona de río Cachiyuyo y cuchilla Negra, convendría mantener una edad arenigiana-llanvirniana temprana para la Formación Suri. Según Aceñolaza (1969b), estas sedimentitas son correlacionables por su fauna con las formaciones llanvirnianas de Salta y Jujuy; si bien muchos ejemplares de esta región sólo concuerdan en sus características genéricas con los norteños.

However, the lowermost unit, consisting of deep-water black shale with interbedded graded tuff, either is not present in the Chashuil area or correlates with the lowermost fine-grained deposits of the Vuelta de Las Tolas Member, representing a lateral facies change. The lower unit of Sierra de Famatina is of early to middle Arenigian age, based on the presence of graptolites of the Baltograptus deflexus and the Didymograptellus bifidus Zones (Toro and Brussa, 1997).

The Vuelta de Las Tolas Member, which reaches a thickness of approximately 600 m, consists of interbedded fine-grained deposits and volcanic conglomerate, breccia and sandstone. This unit records deposition on a slope apron flanking the volcanic arc (Mángano and Buatois, 1997). The age of the Vuelta de Las Tolas Member is early Arenigian (Toro and Brussa, 1997).

The Vuelta de Las Tolas Member is succeeded upward by the Loma del Kilómetro Member, about 600 m thick, which is composed of mudstone, siltstone and volcaniclastic sandstone. The Loma del Kilómetro Member mostly records episodic processes related to storms and sediment gravity flows in a high gradient shelf adjacent to the volcanic arc (Mángano and Buatois, 1996a). The age of this member is middle Arenigian (Albanesi and Vaccari, 1994; Vaccari and Waisfeld, 1994).

The upper unit of the Suri Formation, the Punta Pétrea Member, is 50 m thick and consists of volcaniclastic sandstone, conglomerate and breccia. It records progradation of a volcaniclastic-fan-delta system (Mángano and Buatois, 1994b). Sedimentary dynamics in the Suri Formation were profoundly affected by the contemporaneous eruptive activity of the adjacent volcanic arc. In central Famatina several ignimbrites are represented in the Famatina Group, being particularly abundant in the upper two members described by Astini (1998, 1999a) within the Suri Formation. The Molles Formation is the upper unit of the Famatina Group.

It consists of 100 m of red clayey sandstone, interbedded reddish sandy claystone and volcaniclastic sandstone and breccia that conformably overlie the Suri Formation in the Sierra de Famatina area (Turner, 1964; Astini, 1998). Meter-scale silicified tuffs, volcanic breccias and volcanogenic sandstones alternate with green packages of muddy siltstones with abundant Celtic brachiopod associations (Benedetto, 1994, 1998, 2003), suggestive of a volcano-sedimentary interaction within a shallow marine intra-Iapetus volcanic-arc setting. Sedimentologic analysis documented the presence of structures indicative of tidal influence, such as herringbone cross-stratification and mud drapes in some of the sandy packages (Astini, 1998).

Conodont and acritarcs from the upper two members of the Suri Formation and the Los Molles Formation in central Famatina suggest middle Arenigian or uppermost Ibexian age (upper part of Oepikodus avae Zone) (Albanesi and Astini, 2000; Rubinstein and Astini, 2000). Conodonts from the Baltoniodus navis Zone recorded in the Loma del Kilómetro Member in the north clearly indicate a younger age (late middle Arenigian) in this zone.

Although from a

lithological viewpoint the Los Molles Formation has been correlated with the

Punta Pétrea Member in the Chaschuil area (Astini, 1998, 1999b; Esteban et

al., 1999), the associated shelly faunas indicate that the Punta Petrea

Member is slightly younger, therefore suggesting north-south facies gradients in

a relatively complex architectural mosaic as usually typifies volcanic arc

settings. A correlation between the Morado Group of central Famatina with the

Punta Petrea Member and the Las Planchadas Formation is herein suggested.

Formación Molles

Antecedentes

Si bien los primeros en estudiar las faunas correspondientes a estas capas fueron Harrington y Leanza (1957), la descripción original de las mismas y la imposición del nombre formal corresponde a Turner (1964). Posteriormente, Aceñolaza y Toselli (1977) pusieron en duda la validez de la unidad en sus aspectos litoestratigráficos y faunísticos, incluyendo a esta secuencia dentro de la Formación Suri.

Distribución areal

Los afloramientos de esta formación se hallan en las inmediaciones de los cerros Pelado y Negro, ubicados sobre la vertiente oriental de la sierra de Famatina, aproximadamente a los 28º 45’ latitud S y 67º 49’ longitud O. Turner (1964) ubicó cuatro localidades donde asoman estas sedimentitas: una al oeste del cerro Negro; otra sobre la ladera sudoccidental del cerro El Pelado, al sur de Las Torrecitas; la tercera al oeste de la segunda y a mitad de falda del cerro y la última, corresponde a un afloramiento reducido al norte de Las Torrecitas.

Litología

Turner (1964) describió a la unidad como integrada por areniscas arcillosas de color rosado a rojo subido, de grano fino a muy fino, macizas, en bancos potentes de 30 a 40 cm, con intercalaciones de arcilitas areniscosas del mismo color. Aceñolaza (1969b) destacó que la fracción arenosa fina predomina sobre la arcillosa y citó que los colores rosados y rojizos son al parecer epigénicos.

Espesor

La potencia de la formación fue estimada en 100 m por Turner (1964), mientras que Aceñolaza (1969) calculó para la misma el doble de este espesor

Paleontología

Turner (1964) mencionó que el contenido de fauna de esta unidad es más pobre que el que aparece en la Formación Suri. Sin embargo, los cuatro afloramientos por él citados han proporcionado restos orgánicos, principalmente de braquiópodos y en menor cantidad de moluscos y trilobites, hallados en el portezuelo Blanco cerca del primer asomo citado por Turner. Según las investigaciones de Harrington y Leanza (1957) se hallan presentes restos de: Proetiella tellecheai (Rusconi) Maclurites sp. Orthis n. sp. Hebertella n. sp.

Relaciones estratigráficas

Según Aceñolaza (1969), la base es concordante sobre las lutitas de la Formación Suri, mientras que hacia arriba se relaciona mediante discordancia angular con capas rojas pérmicas.

Edad y correlaciones Harrington y Leanza (1957) asignaron al Llanvirniano superior a los sedimentos portadores de la fauna de Proetiella tellecheai (Rusconi); Turner (1964) mantuvo esta edad para la Formación Molles y Aceñolaza (1969) la situó en el Llanvirniano medio- superior. Debido al hallazgo de Proetiella tellecheai junto con Hoekaspis en la región de Chaschuil, Aceñolaza y Toselli (1977) argumentaron que las formaciones Suri y Molles debían formar parte de una única unidad sedimentaria y faunística. Teniendo en cuenta que el conocimiento de la Formación Molles es aún muy limitado, se prefiere en este trabajo mantener a esta unidad momentáneamente separada de la Formación Suri, asignándole una edad llanvirniana inferior, aceptando que los niveles superiores de la Formación Suri serían correlacionables con la Formación Molles.

Cerro Morado Group, (Astini and Dávila, 2002).

This group consists, from base to top, of the El Portillo and La Escondida Formations. The El Portillo Formation (formerly Cerro Morado Formation) is 580 m thick and is composed by acidic volcanics and ignimbrites.

Formación Morado

Esta unidad está constituida por un complejo de rocas efusivas, de composición riodacítica y traquítica subordinada, a las que Turner (1964) les otorgó nombre formacional. Las riodacitas exhiben colores morado, amarillento y gris claro. Internamente son macizas y están compuestas por fenocristales de cuarzo, plagioclasa y clorita, en una pasta afanítica de color gris claro. Las traquitas son de color pardo y presentan estructura fluidal con buena estratificación en la base, que desaparece hacia arriba, tornándose homogénea; poseen fenocristales de ortosa y escasos de cuarzo. Los afloramientos principales se hallan al norte del río Cachiyuyo y del arroyo Saladillo Chico, en la cima de los cerros Morado y Negro.

El complejo se apoya discordantemente sobre las formaciones Molles y Suri. La discordancia es de tipo angular e inclina hacia el noroeste. A su vez, subyace a la Formación Agua Colorada, que lo cubre en discordancia angular.

La secuencia alcanza los 400 m de espesor en el afloramiento del cerro El Morado-Cumbre Baya. La Formación Morado ha sido correlacionada con la Formación Las Planchadas (Aceñolaza y Toselli, 1986) aflorante en el área de los cerros Cuminchango y Las Planchadas. Hay opiniones dispares en cuanto a la ubicación estratigráfica de la Formación Morado.

Turner (1964) la supuso posterior a la Formación Suri. Maisonave (1973) propuso que el evento volcánico debió ser anterior a la depositación de la misma. Aceñolaza y Toselli (1977, 1981) opinaron que el episodio volcánico se produjo hacia la etapa final de la depositación de la Formación Suri. Finalmente, Astini (1999) consideró a las volcanitas de la Formación Morado como un episodio póstumo del volcanismo ordovícico que corona al ciclo ordovícico, cerrando la historia eopaleozoica en la región; mencionó, además, que la secuencia ordovícica fue plegada con anterioridad a la depositación de las volcanitas de la Formación Morado, por lo tanto de confirmarse la edad ordovícica tardía de estas volcanitas, habrían sido los movimientos Oclóyicos (Guandacólicos) (Astini et al., 1995; Astini y Vaccari, 1996) los plegantes. Sobre la base de los antecedentes arriba citados y hasta tanto se tengan datos más precisos, se considera a la Formación Morado en el Ordovícico medio.

The La Escondida Formation is 147 m thick and consists of volcaniclastic sandstone, mudstone, tuff and ignimbrite that accumulated in a shelf affected by contemporaneous volcanism

COMPLEJOS INTRUSIVOS FAMATINIANOS

Antecedentes

Las primeras investigaciones realizadas sobre los granitoides de la región corresponden a Bodenbender (1911, 1916). Las rocas graníticas deformadas fueron antiguamente interpretadas como un basamento metamórfico migmatítico (González Bonorino, 1950; Turner, 1971; De Alba, 1979). Luego, Cesari (1980), Ruiz Huidobro (1980) y Silva Nieto (1981) separaron las rocas de la sierra de Velasco como formaciones Antinaco (gnéisica) y Paimán (granítica), siguiendo la propuesta de Turner (1971).

Más tarde, López y Toselli (1993) reconocieron que las rocas con aspecto gnéisico eran producto de la deformación de granitoides y las denominaron Granito Antinaco. Grosse et al. (2003) señalaron que estos granitos se intruyeron con anterioridad a la deformación milonítica que los afecta. Rossi et al. (1999, 2000) realizaron estudios petrográficos y observaron distintos grados de deformación, agrupando los granitos con el nombre de Ortogneis Antinaco, debido a su textura gnéisica (milonítica) y porfiroide. Por otra parte, López et al. (2006, 2007) realizaron estudios estructurales y petrográficos de las cizallas que afectan los granitoides de la sierra de Velasco.

Los granitoides de la sierra de Sañogasta- Paganzo han sido denominados Granito Ñuñorco, Formación Ñuñorco o Formación Sañogasta (Turner, 1962; Fidalgo, 1968) y también fueron estudiados por Saal (1988, 1993) y Saal et al. (1996).

Candiani et al. (2008) denominaron Complejo Magmático Ñuñorco a la unidad magmática equivalente que aflora más al norte, en el cordón de Famatina.

Distribución areal

Los complejos magmáticos ordovícicos ocupan la mayor parte de las sierras de Sañogasta-Vilgo- Paganzo, Velasco, Paimán y Ambato. Sobre la base de criterios petrográficos y geoquímicos se distinguen dos complejos: el Complejo magmático Sañogasta, constituido principalmente por granodioritas y tonalitas, y el Complejo magmático Velasco formado primordialmente por monzo y sienogranitos porfíricos.

Complejo magmático Sañogasta

Granitoides metaluminosos. Tonalitas, granodioritas y monzogranitos, variablemente foliados.

Bajo el nombre de Complejo magmático Sañogasta se agrupan los granitoides de la Formación Sañogasta (Turner 1962), que forman el basamento de las sierras de Sañogasta- Vilgo- Paganzo y una parte de la sierra de Velasco, al sur de la faja de cizalla La Horqueta- Talamuyuna.

Litología y estructura

La unidad está constituida por granitoides metaluminosos, tipo I de acuerdo a Grosse et al. (2011). Consisten en tonalitas y granodioritas de granulometría media a gruesa y monzogranitos biotíticos subordinados. Son rocas equigranulares a seriadas, con ocasionales fenocristales de feldespato potásico. La asociación mineral consiste en plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico, biotita, hornblenda, titanita, allanita, minerales opacos (magnetita), epidoto, apatita y circón. Los granitoides tipo I contienen enclaves y diques sinmagmáticos de composición máfica tonalíticodiorítica con fenómenos de hibridación con la roca hospedante. También contienen algunos xenolitos de rocas metamórficas de bajo grado. Las rocas presentan una foliación por cizalla de rumbo NO con buzamiento de alto ángulo principalmente al este. Evidencias de la deformación son la extinción ondulosa del cuarzo, con bordes de grano fino recristalizados, las maclas de feldespato deformadas y las biotitas con pliegues kink.

En la sierra de Paganzo, Saal et al. (1996) distinguieron facies tonalíticas y granodioríticas hornblendo- biotíticas y biotíticas, con fases biotítico- muscovíticas subordinadas. Los contactos entre las diferentes facies son transicionales y éstas están cortadas por diques sinmagmáticos que generan «pasillos» de enclaves y mingling. Los enclaves diorítico- tonalíticos suelen estar orientados paralelamente a la foliación milonítica del flanco oriental de la misma sierra. También han sido reconocidos cuerpos lenticulares sieno- monzograníticos concordantes con la foliación del complejo magmático.

Edad y correlaciones

Los granitoides de Vilgo- Sañogasta y sur de la sierra de Velasco muestran afinidad con los granitoides metaluminosos dominantes en el Sistema de Famatina y en las sierras de Ulapes- Los Llanos (Toselli et al., 1988; Saavedra et al., 1992, 1996; Saal, 1993; Saal et al., 1996; Pankhurst et al., 1998; Dahlquist et al., 2005).

Dos determinaciones U–Pb SHRIMP en granitoides de la zona central de la sierra de Velasco, indicaron una edad ordovícica inferior (481±3 Ma, Pankhurst et al., 2000; 481±2 Ma, Rapela et al., 2001). Estas edades son consistentes con dataciones U-Pb sobre circones obtenidas para granitos tipo I de las sierras de Famatina y Chepes, que dieron entre 478 y 490 Ma (Pankhurst et al., 2000; Dahlquist et al., 2005). Por su parte, Bellos (2008) determinó una edad de 488 Ma para la zona del Palanche, por medio de una errorcrona Rb/Sr sobre roca total.

Granitoides Cerro Toro

Antecedentes

Toselli et al. (1988) denominaron a esta unidad Tonalita Cerro Toro. En ella, incluyeron a la serie magmática aflorante en el contrafuerte occidental del Sistema de Famatina a la latitud de Villa Castelli y la describieron como conformada en su mayoría por tonalitas, que constituyen la roca dominante de los cerros Toro y La Puntilla y se extienden hacia el este hasta las sedimentitas y volcanitas que forman la cuchilla Negra, que la separan de los granitoides de la Formación Ñuñorco.

Esta unidad fue estudiada por Hausen (1921, 1933), quien citó la presencia de tabiques metamórficos y formación de brechas, e interpretó a las tonalitas como magmas híbridos, formados por asimilación extrema de roca de caja. De Alba (1954), en la zona de Villa Unión, y Turner (1964) en la zona de Vinchina hicieron mención de la unidad incluyéndola en el primer caso dentro de las rocas eruptivas post ordovícicas y en el segundo caso dentro de la Formación Guacachico.

Distribución areal

La unidad constituye el contrafuerte occidental de la sierra de Famatina a esa latitud, siendo la roca dominante del cerro Toro, desde donde se extiende hacia el este hasta las sedimentitas y volcanitas que forman la cuchilla Negra, que la separan de los granitoides de la Formación Ñuñorco.